![]()

![]()

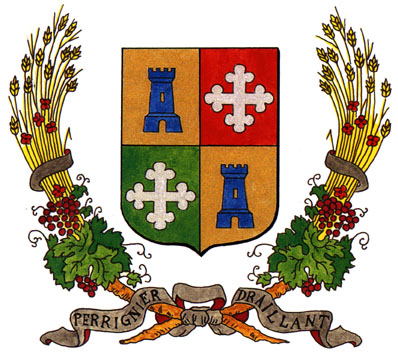

"Ecartelé aux un et quatre d'or à la tour d'azur, au deux de gueules à la croix tréflée d'argent et au trois de sinoples à la croix tréfléed'argent."

"Soutiens: deux gerbes de blé d'or semées de coquelicots de gueules, entrelacées de pampres de vigne de sinople avec raisins de pourpre."

Armes de Perrignier

Les tours rappellent la tour de Brécorens, la tour de Draillant, le chateau de Cursinges.

La croix tréflée ou croix de Saint Maurice surfond rouge rappelle les possessions de l'abbaye d'Aulps sur Perrignier.

La croix tréflée sur fond vert rappelle les possessions de l'ordre de Saint Maurice à Perrignier

![]()

Vue générale de Perrignier

Commune rurale issue de la fusion en 1973 de Perrignier et Draillant (voir Draillant ci-dessous).

1075 habitants en comptant les 293 habitants de Draillant (en 1968:Perrignier 954, Draillant 290. En 1861: Perrignier 668, Draillant582).

Superficie: 1260 hectares.

![]()

Jusqu'au XVIe siècle, Perrignier et Brécorens formèrent deux paroisses distinctes. Depuis Innocent IV, pape de 1243 à 1254, celle de Perrignier dont l'église invoque le patronage de Saint Loup et de Saint Sylvestre, dépend matériellement et spirituellement de l'abbaye de Filly et c'est le plus souvent un chanoine de ce monastère qui en est le curé (première mention en 1272).

En 1356, la paroisse a 39 feux. Son revenu est modeste età la fin du XVe siècle, ses ressources en font une des plus pauvres du Chablais. Sa population est tombée à 28 feux, après avoir décliné jusqu'à 20 feux en 1412. Brécorens dépend de l'abbaye du Lieu. Elle invoque pour patron Saint Nicolas et sa population varie de 10 feux en 1356 à 8 feux en 1412 et 1518. Par contre, son revenu est plus important que celui de sa voisine. L'ensemble des hameaux dépend de la châtellenie d'Allinges-Neuf, sauf trois feux qui ressortent avant 1355 à celle d'Allinges-Vieux.

Au XIVe siècle, la condition des habitants paraît avoir été des plus misérables.En 1373, la moitié de la population est réduite à la mendicité. Une des causes de cette pauvreté est sans doute le poids excessif des multiples redevances perçues notamment par les communautés religieuses.

Un exemple paraît significatif.

Lors de la Visite Pastorale de 1413, le curé de Brécorens fut accusé par ses paroissiens de montrer beaucoup de négligence dans l'exercice du culte divin et surtout d'avoir aliéné de façon définitive des propriétés appartenant à l'église, au préjudice de cette même église. Or, les moniales du Lieu, dont le couvent, il est vrai, montrait beaucoup de relâchement, firent l'éloge du curé.

Quant à l'abbaye de Filly, elle possédait les cinq-sixièmes de la dîme, le moulin de la Rochette, de nombreux pâturages en montagne ainsi que l'eau du Redon venant de Draillant et allant actionner son moulin de Jussy. Enfin, des terres appartenaient à une petite noblesse locale, de Perrignier même ou des environs, tels les nobles de Brécorens et de Cervens. Il est difficile d'évaluer quelle était alors la proportion des terres incultes par rapport aux surfaces cultivées, mais les lieux-dits teppes ou tattes sont restés nombreux. En 1759, encore, broussailles, marais et mauvaises terres correspondaient au tiers des champs cultivés et à l'équivalent des prés.Quelques vignes étaient situées sur les versants les mieux exposés, notamment à Brécorens, et sans doute cultivées en huttins. Levin de Perrignier servait surtout à couper les vins plus corsés.

Enfin, le territoire comportait encore des biens communaux, bois et pâturages appartenant collectivement soit aux communiers du chef-lieu, soit à ceux des différents hameaux, qui élisaient pour les gérer, des syndics et conseillers.

En 1400, le comte de Savoie avait accensé à certains habitants le droit d'affouage dans les bois des Moises, moyennant une légère redevance annuelle et un droit d'introge (taxe perçue à l'entrée enpossession). Une tuilière existait déjà à l'époque romaine à la limite de Brécorens et de Perrignier; puis il faut attendre le XVIIe siècle pour retrouver la fabrication des tuiles. Latuilière appartient alors à la communauté de Brécorens qui devant les difficultés d'exploitation la donne à bail aux chanoines de Montjoux. Ceux-ci l'exploitent jusqu'au début du XVIIIe siècle.

Elle connut ensuite des fortunes diverses.

L'église de Brécorens.

![]()

La maladière de Monthoux aménagée dans la colline dominant Mesinge et comportant sa propre chapelle, eut une part importante dans l'histoire de Perrignier. En 1443, le recteur en est le curé de cette paroisse et en 1520, c'est le vicaire, originaire de Brécorens qui y fait office de chapelain.

La coline de la maladière telle qu'elle apparait aujourd'hui

![]()

L'occupation bernoise de 1536 apporta de profondes transformations tant sur le plan féodal que sur le plan paroissial. Les biens de l'abbaye de Filly y compris les hommes qui en dépendent, sont cédés à Ne François d'Allinges-Coudrée qui a embrassé la Réforme. La paroisse de Brécorens cesse en fait d'exister et Perrignier est desservi par un pasteur qui a également juridiction sur Cervens. Après la conversion du Chablais par Saint François de Sales, le culte catholique est officiellement rétabli le 25 octobre 1600, mais l'église de Brécorens devient une simple chapelle. Mariages et baptèmes n'y seront plus célébrés, mais l'évêque, lors de sa visite pastorale, continuera à venir l'inspecter jusqu'en1718, et le cimetière qui l'entoure recevra les défunts jusqu'au XXe siècle. Le curé de Perrignier est pourtant tenu de dire à Brécorens une messe par semaine ainsi qu'à la fête de saint Nicolas (6 décembre). A la fin du XVIe siècle, l'état des bâtiments du culte est d'ailleurs déplorable et le restera de nombreuses années puisqu'en 1624 à Perrignier église et clocher sont très délabrés tant les murailles que bâtiments de bois. A Brécorens il n'y a que le choeur, la nef étant réduite en masure dans laquelle il y a près de la porte, une pièce de fonts baptismaux . Au siècle dernier, l'église se trouva très insuffisante devant l'accroissement de la population qui culmine en 1848 à 816 habitants. Son entretien était en outre très onéreux. Aussi, une nouvelle église fut-elle édifiée de 1848 à 1851, sur un emplacement différent de la précédente. Le montant des travaux dépassa 40000 livres auxquelles il faut ajouter l'achat des cloches (1865), la construction du clocher en 1868 (14737L.) et la clôture du cimetière. L'autel en marbre fut exécuté par le sculpteur Jotterand de Lyon.

![]()

L'abbaye du Lieu, vue de 3/4

Notre-Dame du Lieu, prieuré de moniales cisterciennes fondé en 1150 fut élevé au rang d'abbaye sans doute à la fin du XIIIe siècle.

Elle fut subordonnée pour la direction spirituelle et matérielle d'abord à l'abbé d'Aulps de 1150à 1443 puis à celui de Tamié, jusqu'à sa disparition en 1538. Objet des libéralités des seigneurs locaux puis des princes de la Maison de Savoie, notamment d'Amédée VIII et de son épouse Marie deBourgogne, ses ressources devinrent importantes. Accueillant surtout des jeunes filles nobles, elle connut très vite un relâchement des murs monastiques et il s'y introduisit une certaine vie mondaine qui obligea le chapitre général en 1472 à rappeler les moniales à l'ordre, leur prescrivant de revenir à des usages vestimentaires plus simples .

C'est de l'abbaye que dépendait, nous l'avons vu, la désignation du curé de Brécorens, qui était le chapelain du monastère. L'occupation du Chablais par les Bernois lui fut fatale. Une partie des bâtiments fut fortement endommagée et Ne François d'Allinges obtint que lui soient attribués sous certaines réserves les fiefs et domaines directs affectés au monastère. L'église dont il reste actuellement lapresque totalité quoique dans un état de délabrement très avancé, fut construite au XIIe siècle, puis exhaussée au XVe siècle en même temps qu'on y ouvrait, dans la façade nord, trois hautes fenêtres ogivales. Le portail ouvert sur la façade ouest est en partie du XIIe siècle, en partie duXVe siècle, notamment la console en molasse placée surle tympan, qui est orné de trois petits personnages en costume bourgeois du XVe siècle.

La rosace est égalernent de cette époque et aprobablement remplacé un oculus plus modeste. Il ne reste à peu près rien des bâtiments conventuels. Quelques ruines adossées à la façade méridionale du choeur abritaient vraisemblablement la salle du chapitre.

L'abbaye du Lieu, vue deface

![]()

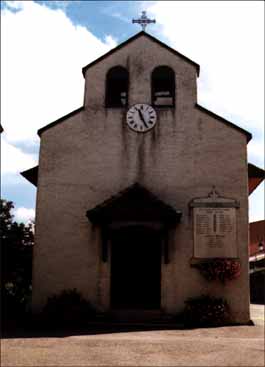

L'église de Draillant

Commune agricole, réunie à Perrignier par arrêté préfectoral du 29 novembre 1973.

![]()

Draillant était le siège d'un prieuré de l'ordre de Cluny, dépendant de Saint-Victor-de-Genève, antérieur à 1200. Son histoire est mal connue. Une inspection effectuée au XlVe siècle par le visiteur de l'Ordre nous apprend que le prieuré ne contenait alors qu'un prieur et un moine. Lagestion temporelle et spirituelle était satisfaisante, mais le prieur vivait avec femme et enfants. Il fallut le menacer de l'envoyer vivre désormais cloîtré dans le couvent de Genève sans pouvoir en sortir. Le prieuré ne joua qu'un rôle modeste, comparé aux grands monastères possessionnés dans la région. En1343, son prieur parvint à obtenir la remise des deux tiers des condamnations encourues par cinq de ses hommes qui avaient refusé de se rendre au secours du château de Conthey (enValais) menacé par l'evêque de Sion. Au début du XVIe siècle, sa vacance donna lieu à un conflit entre le seigneur de Lullin et le duc Charles de Savoie qui en revendiquaient tous deux la garde. L'enquête fut favorable au duc de Savoie, mais le seigneur de Genève-Lullin refusa de se soumettre. L'invasion bernoise règla définitivement le problème.

![]()

La seigneurie de Draillant comprenait la maison-forte de ce lieu, des rentes à Allinges-Neuf et les droits des forêts des montagnes de Draillant et du Montforchat, albergés par Amédée V, en 1302, à un membre de la famille de Draillant, Riffier de Draillant. Au début du XIVe siècle, les Nobles de Compois en firent l'acquisition. Ils étaient feudataires du Faucigny, et Thomas de Compois fut châtelain d'Allinges-Vieux de 1317 à 1319.

Après 1355, les deux châtellenies étant réunies, les Compois prêtèrent l'hommage au comte de Savoie. Quant à la seigneurie de Cursinges, elle comprenait outre le château et ses terres, une partie du village de Reyvroz. Le 15 septembre 1389, le comte Amédée VII l'inféoda à Guillaume de Rovorée, mais comme les Nobles de Châtillon avaient aussi des droits sur le château, de multiples différends surgirent par la suite. Elisant des prudhommes qui gèrent les biens communaux, la paroisse semble être une des plus pauvres du Chablais, la proportion des indigents y atteint en 1373 la moitié de la population. Et pourtant, son territoire dispose de carrières de tuf qu'on utilisa abondamment pour les constructions que Bonne de Bourbon entreprit à Ripaille à la fin du XIVe siècle. On comptait au XVe siècle de 30 à 50 feux. Lors de l'occupation bernoise, un prédicant fut installé à Draillant dont la pension était payée en blé, et en avoine. Il semble que la récupération de la paroisse par un prêtre catholique après la mission de François de Sales donna lieu, tout comme celle d'Armoyà de sérieuses difficultés. En décembre 1600, des bandes armées genevoises profanèrent l'église. En avril 1601, François de Sales demanda au gouverneur des Allinges, le colonel Brotty, une compagnie de soldats pour aller chasser les Genevois qui y avaient réinstallé un ministre. Le revenu des deux cures de Draillant et d'Orcier qui allaient être desservies par le même curé, était alors de 120 écus d'or. A la fin du XVIIe siècle, les deux fiefs de Draillant et de Cursinges ayant été regroupés au profit de Janus de Bellegarde, marquis des Marches, grand chancelier de Savoie, ses successeurs se montrèrent particulièrement âpres dans la perception de leurs revenus, ce qui motiva des plaintes des conseillers de la commune en 1769. Les agents etfermiers de M. le marquis des Marches, écrivent-ils dans leur délibération, font cribler les blés qu'on leur apporte jusqu'à deux et trois fois et refusent même de les recevoir n'étant pas à leur gré.

Cependant, les servis (c'est-à-dire les autres redevances) ne sont pas plus privilégiés avec les dîmes qui se paient en blé qui est accepté tel qu'il est, cru et ramassé dans le territoire sans être criblé. Les fermiers exigent même une certaine quantité de blé, froment ou orge, des particuliers censiers pour ne pas cribler leurs dits blés et c'est outre les corvées, soit journées de charriot et de charrue que se fait faire l'agent du seigneur marquis dans les temps les plus précieux

En insistant sur la rapacité des agents du seigneur des Marches, ce texte oppose l'esprit plus conciliant des bénéficiaires des dîmes, en l'occurence le curé de la paroisse. Le marquis des Marches était en outre de beaucoup le plus gros proprietaire puisque sur le montant total de 33594 livres que coûtèrent les affranchissements, sa seule créance se montait à 21 500 livres.

![]()

De grands pans de murs ruinés et presque entièrement recouverts par la végétation marquent encore l'emplacement du château de Cursinges, en contrebas du hameau de ce nom. Entièrement entouré de larges douves qu'emplissait une dérivation du Redon, il surveillait le passage du Col des Moises. Appartenant dès le début du XIVe siècle à la famille de Rovorée, cette importante maison-forte revint en 1568 aux Genève-Lullin. Elle fut incendiée et en partie démolie durant la guerre de 1589.

Ce château était le type accompli des bâties du XIVe siècle formant un carré de 30 mètres sur 30 avec des tours circulaires aux angles . D'après la description qu'en donne encore en 1625 le marquis de Genève-Lullin, gouverneur et lieutenant-général du Chablais, le château de Cursinges consistait en deux corps de logis réunis par des courtines à créneaux avec quatre tours rondes aux extrémités, une grande etune petite tour carrées, avec deux cours, le tout entouré de fossés, où passait le Redon .

Il était en partie ruiné par le Redon qui avait abattu une tour et comblé des fossés. Il y avait deux ponts levis alors ruinés. En 1693, Cursinges,Cervens, la tour forte de Draillant et diverses terres des environs furent érigés en marquisat au profit de Janus de Bellegarde, dont la famille jouissait encore de ce marquisat au milieu du XVIIIe siècle.

![]()

Le Clocher

Seul vestige de l'église primitive, le clocher-porche de Draillant appartient au premier art roman, tout comme le clocher voisin de Brenthonne et suscite les mêmes incertitudes - construction d'époque ou survivance plus tardive ? Il en présente tous les caractères: massive souche carrée, percée d'une porte en cintre brisé, baies géminées, bandes lombardes, le tout surmonté d'une flêche métallique aiguë.

![]()

Mis à part les édifices importants qui marquent les siècles depuis le Moyen Age (châteaux féodaux, prieurés, édifices romans et abbayes), l'ensemble des constructions a été malmené par les aléas de l'histoire. Les édifices restants remontent à l'invasion bernoise. Dès cette époque l'on retrouve des dates sur des colonnes ou des linteaux; toutefois celles-ci ne sont pas toujours une référence de construction car, les encadrements peuvent être des réemplois, ou bien il peut s'agir de reconstructions sur des ouvrages antérieurs.

Malgré ces incertitudes, en examinant de près les lignes générales de ces bâtisses, I'on peut classer quatre types de constructions.

La Maison de Maître composée d'une base rectangulaire sur laquelle s'appuient les façades quelquefois composées de réemploi de l'époque Renaissance ou des demeures de cette époque. Dans nos villages nous découvrons une variante de cette architecture souvent simplifiée composée d'une masse parallélépipèdique. La façade principale, aux proportions harmonieuses, est agrémentée par des encadrements de molasse bouchardée répartis avec symétrie.

Ils soulignent l'entrée dont le seul élément décoratif est la taille particulière de ses pieds droits, du linteau mouluré gravé des initiales de la famille et, de la date de la construction de l'édifice. Tout cela met en valeur la porte d'entrée en chataîgnier ou en noyer, composée d'une imposte et de deux vantaux à panneaux à platebande pour le haut, et de pointe de diamant pour le bas. Les façades latérales, ornées uniquement par les ouvertures, apportent une certaine austérité au reste de la bâtisse. Le tout est coiffé d'une toiture à quatre pans couverte de tuiles écailles; une ou plusieurs cheminées massives s'appuient sur l'ensemble et sont coiffées de leurs chapeaux de tuiles; deux épis defaîtage, dont l'un surmonté de la girouette traditionnelle, agrémentent le faîtage et les arêtiers.

Les trois types d'habitation suivants sont déterminés par leur vocation agricole. Appelée quelquefois

Appareillée en pierre de carrière ou en boulets, elle est couverte par une galerie ou loge servant au séchage du bois, des fascines ou fagots, dedenrées agricoles à suspendre. L'ensemble est surmonté de demi-oeils de boeuf pour aérer le fenil. D'un côté ou de l'autre de la porte se trouve l'accès à l'écurie, puis la montée à l'habitation faite de granit ou de pierre verte, permettant de créer un réduit ou boëton, et l'accès à la cave souvent surbaissé de trois ou quatre marches. Les pignons sont très peu ouverts; le tout est surmonté de sa toiture de tuiles écailles et des épis de faîtage.

La maison dite paysanne d'une architecture plus simple, est composée pour les murs pignons de quelques aérations pour le fenil et de petites ouvertures pour l'écurie. La partie habitation, toujours située à l'opposé, voit sa façade principale latérale s'articuler autour de la porte de la grange. Nous retrouvons la disposition citée ci-dessus pour ce qui concerne l'accès à la cave et à l'écurie.Toutefois l'avant-toit n'est plus soutenu par des consoles ou des 4en chiffres mais, de par la disposition des fermes à colonnes à l'intérieur du bâtiment, ce sont les arbaletriers qui servent de consoles.

La charpente massive en chataîgnier supporte la toiture en tige de bottes ou tuiles courbes dont les tons chauds variant de l'ocre au rouge orangé apportent une note méditerranéenne à ces habitations. Les toitures sont surmontées d'une cheminée massive couverte de tuiles courbes. La couverte de la porte de grange est généralement en bois dur, les encadrements sont indifféremment en pierre (molasse - pierre verte) ou en chataîgnier.

Le dernier type de bâtiment agricole, apparaissant entre le milieu et la fin du 19e siècle, marque déjà l'évolution de l'agriculture par l'importance du fenil. L'appareillage et les encadrements seraient l'oeuvre desbâtisseurs de nos églises néo-classiques; cela se ressent dans la taille de la pierre (généralement du granit) ainsi que dans la grande maîtrise des ouvrages en bois (charpente et menuiserie). Se sera également la fin de la construction de bâtiments à usage agricole. Entre les deux guerres un certain nombre de ces bâtiments seront rehaussés et perdront en partie leur cachet, puis viendra l'ère de l'habitation dont l'usage peut être commercial ou réservé aux activités humaines.

Nous trouvons une variante dans la zone habitable des granges d'Orcier, du Mont et de la Cova où les façades sont modifiées du fait de l'accès à la grange. Celui-ci se faisant à l'arrière par un plan incliné ou en utilisant le relief naturel. L'entrée peut se trouver en pignon, couverte par un auvent incorporé dans la retombée du pignon qui, souvent, est habillé de tavaillons ou d'ardoises. Ce sera également le cas de la toiture où les tuiles écailles sont remplacées par des ardoises de Morzine ou du Valais.

De cette fin du 19e siècle nous trouvons les bâtiments publics (écoles, mairies) et des ouvrages mineurs tels que bassins et oratoires qui agrémentent les carrefours et ruelles, dont les derniers seront mis en oeuvre juste avant la tragédie de 1914-1918.

Dans nos villages nous trouvons une juxtaposition de ces différents types, ce qui permet d'en voir l'évolution et surtout d'apporter ce cachet qui plaît tant aux visiteurs. Bien que ces édifices soient souvent propriété privée, leur mise en valeur et leur préservation est d'intérêt public car elles constituent la mémoire collective d'une activité rurale qui a décidé de leur architecture. Elles sont souvent banalisées par manque d'information des propriétaires et par non respect de quelques règles à appliquer lors des restaurations.

C'est en sachant opérer une rénovation discrète, en acceptant des contraintes telles que niveaux d'étages différents, manque de lumière, asymétrie des pièces intérieures, qu'on saura garder l'âme de la demeure. Il faudra réutiliser les matériaux anciens pour l'extérieur (encadrements,pierres, bois de charpente et solives, anciens pavages, etc.), avoir comme unité de grandeur les ouvertures existantes, valoriser les encadrements, les cheminées, les détails de toiture, les paliers et montées d'escalier souvent en granit, sauvegarder les galeries loges les motifs décoratifs en bois ou en fer des balcons; la toiture sera recouverte avec des matériaux identiques tuiles écailles ou tuilesromanes mécaniques pour les toits à faible pente.

Pour la reprise des enduits extérieurs seule la chaux sera utilisée, du fait de ses qualités: bonne cohésion avec les liants, teinte neutre et nuancée, bonne capillarité...

Avant de disséminer des habitations nouvelles, la priorité devrait être donnée à cette rénovation, créant de nouveaux logements, permettant une vie nouvelle à nos villages. Les constructions nouvelles doivent s'intégrer en continuité. Une vue globale du Pays de la Côte permet un développement harmonieux si chaque commune accepte cette évolution car l'habitat tel qu'il se fait actuellement neutralise les particularités présentées ci-dessus. Il vaudrait mieux établir un aménagement concerté et à long terme entre les différents partenaires (communes, architectes et entreprises locales); il serait possible de créer de nouvelles ruelles à la périphérie des villages pour la création de nouveaux quartiers avec une architecture chablaisienne utilisant les matériaux nobles que nous connaissons dans notre région (tuiles, pierres, bois et enduits, etc.). En évitant la dispersion de l'habitat avec toutes les conséquences que cela comporte pour les collectivités (frais d'infrastructure, transports scolaires, déneigement, etc.) la vitalité sans cesse renouvelée de nos villages permet le maintien du commerce local et contribue aux rapports sociaux entre les individus, préserve les espaces naturels, aide au maintien de l'agriculture, garantit une certaine qualité de vie et sera un atout touristique important.

![]()

Perrignier, c'est aussi son centre:

et ses différents hameaux:

![]()

mais aussi brécorens, ses bassins, ses oratoires

Je vous invite donc tous à venir visiter ce magnifique village.

![]()

Pour toute suggestion ou problème, n'hésitez surtout pas à m'écrire:

DAHU Prod. © - Copyright 1998 - Tous droits réservés à Jérôme LACROIX

Dèrnière mise à jour: 12 / 2001

Note de l'auteur